生成変化するラオスのダンス地図――ファンラオ・ダンスカンパニーの背景と現在

東南アジアのコンテンポラリーダンス

平均年齢が低く、若者が文化をハイテンションで牽引する東南アジアでは、コンテンポラリーダンスも急激に発展している。そこで面白いのが、都市ごとにまったく異質なシーンが形成されている点だ。もちろん伝統文化の土台もさまざまだが、それに加えて都市環境やメディアの状況、文化政策、外国とのネットワークといった諸事情が「コンテンポラリーダンス」なるものの概念に多様さをもたらしているように思われる。たとえば、伝統舞踊の文化と密接につながったジョグジャカルタの「コンテンポラリーダンス」と、大学との連携が強いマニラの「コンテンポラリーダンス」、あるいは多文化共生が大前提にあるクアラルンプールの「コンテンポラリーダンス」では、価値観もインフラもまるで違っている。

ラオスのコンテンポラリーダンスが日本に紹介されるのはおそらく今回が初めてだが、首都ビエンチャンを拠点とするファンラオ・ダンスカンパニーもやはり独特である。彼らの母胎はストリートダンスのスタジオなのだ。つまりまずヒップホップ・カルチャーの流行があり、それと伝統的な舞踊や音楽の要素をミックスしたところに、彼らの「コンテンポラリーダンス」は成立しているのである

ラオスのダンス事情とファンラオ・ダンスカンパニー

振付家・ダンサーのウンラー・パーウドム(通称「カカ」)、ヌーナファ・ソイダラ(通称「ヌート」)の二人は、それぞれビエンチャンのスタジオ「ラオ・バン・ファイ」(Lao Bang Fai ※1)でストリートダンスに出会った。2004年に設立されたラオ・バン・ファイはラオスのストリートダンスの草分け的存在で、ブレイキンをはじめとする各ジャンルのクラスだけでなく、チームを運営したり、イベントを開催するなど多面的にシーンを開拓した。幼少期から伝統舞踊を踊っていたヌートも、まったくダンス経験がなかったカカも、友達に誘われてここで新しい世界を見つけたのだという。

ラオ・バン・ファイに入った二人は、そこでさらに、フランスのリヨンに拠点をおきつつ故郷ラオスとの間を行き来するダンサー/振付家のオレ・カムチャンラに出会う。幼少期からリヨンで育ったオレは、マイケル・ジャクソンに憧れてストリートダンスの世界に足を踏み入れ、そこからコンテンポラリーダンスに向かった。フランスでは文化政策によってストリートダンスとコンテンポラリーダンスの交流が積極的に図られている。舞台芸術であるコンテンポラリーダンスにストリート系のダンサーが招き入れられ、ストリートダンスのシーンにコンテンポラリー系の技術が取り入れられる、という双方向的な関係があるのだ。単純化してしまえば、ストリートダンスは高度な身体技法と音楽性、コンテンポラリーダンスは意味表現と視覚的な抽象性という、それぞれの持ち味が活かされるわけである。

オレもこうした環境下でキャリアを積み、大人になってから故郷ラオスに目を向け始めた。その頃ビエンチャンでは「アメリカ文化」の象徴としてのヒップホップ・カルチャーが若者の間で流行しつつあった。そこでラオスの伝統舞踊にも、フランスのコンテンポラリーダンスにも精通したオレは、フランス式の流儀、つまり単に「カッコいい」だけでなく社会的な意味内容を「表現」する方法としてのストリートダンスという考え方を紹介したのである。2013年、ヌートとカカがファンラオ・ダンスカンパニーを立ち上げた背景には、こうした経緯がある(※2)。

もはやラオスから初来日するコンテンポラリーダンスのグループが、ストリートダンスを出自としているのも納得がいくはずだ。つまりフランス的なコンテンポラリー/ストリートダンスの手法に、伝統文化の要素が加わっているわけだが、さらに(少なくとも今はまだ)草の根的な活動という側面も強いため、今後ますますラオス独特の色彩が濃くなっていくことは間違いない。確かに、ビエンチャンでのコンテンポラリーダンスの認知度はまだ低く、観客のほとんどがラオス在住の外国人だという。しかしファンラオにはコンテンポラリーダンスの他に、ストリートダンスと、K-POP(カバーダンス)のグループがあり、クラスやイベント運営を通じて若者の注目を集めているそうで、そうした中から最近コンテンポラリーダンスの若い振付家が二人ほど現われ、すでに韓国で上演したというから、状況は刻々と変わりつつある。都市ごとにまったく異なる東南アジアの「コンテンポラリーダンス」、その一端がここにも見えているといえよう。

(※1)Laoは「ラオスの」、Bang Faiは雨乞いの祭りで打ち上げられる手作りロケット。

(※2)詳しくは筆者が2016年にオレとヌートに行ったインタヴュー「ラオスのストリートダンスとその未来 ――オレ・カムチャンラ、ヌーナファ・ソイダラ インタビュー」をぜひ参照されたい。

作品について

さて、今回上演される二作品についても少し見ておきたい。

『Bamboo Talk』(バンブー・トーク)は2019年に初演されたカカの最新作で、自身が生まれ育ったラオス南部の暮らしをモチーフにしたという。農作業や漁で使う竹製の道具が次々に現れるほか、冒頭から流れる独特の音楽も「ケーン」という竹製の伝統楽器によるもの(日本では雅楽で用いる「笙」に近い) 。変り映えしない日常、仕事の合間に格闘技(ムエ・ラオ)の練習で気晴らしをして、また仕事に戻る、といったのんびりした一日の時間の流れを表現してみたとのことである。

とはいえぜひ注目したいのは、ムエ・ラオや伝統舞踊の他に、ブレイキンやポッピン、ハウスなどの動きがじつに自然に入ってくるところだ。滑らかでゆったりした動きのフローを見つめていると、いつの間にかストリートダンスのムーヴに移行していたりする。境目が見えないだけでなく、ストリート系のムーヴ自体も柔らかくエッジを落とし、伝統的な武術や舞踊のリズムの中に巧みに溶かし込まれている。

東南アジア各地のストリートダンスについては近年「DANCE DANCE ASIA」などでも紹介されているが、やはり伝統舞踊の要素を取り入れているダンサーが多い。それだけダンサーたちにとって身近なのだろうし、ストリートダンスとの壁も薄いのだろう。とくに国際的なバトルでは伝統舞踊のムーヴが個性を出すための武器になるが、ファンラオのように、ストリートダンスのムーヴを伝統舞踊の側に引き付けてアレンジしているのは面白い。

『Bamboo Talk』はカカの8作目で、同郷のダンサーであるモトとともに、二人が持っているテクニックを「全部入れた」とのこと。しかし「ムエ・ラオにしてもブレイキンにしても、つねに100%純粋ではなく、他の要素とミックスしてある」とカカは語る。これはラオスの文化を知らなくても、見ればすぐにわかると思うので、精妙な振付とダンスをぜひじっくり味わって頂きたい。

他方、2017年に初演されたヌート振付作品『PhuYing』は、ラオ語で「女性」という意味。ヌートによれば、彼女がコンテンポラリーダンスを始めた時には女性が他に一人もいなかったそうで、しかし「作品を作るようになったら外国に行くチャンスも増え、色々見ている内に、ラオスでも女性のコンテンポラリーダンスのグループを作りたくなった」。それで友人たちに声をかけてみると4人集まり、グループにラオ語で「女性」という名前を付け、同名の本作『PhuYing』を作った。つまりこれは彼女たちの第一作である(諸事情により日本公演での出演者は3人)。 ビエンチャンでは、ストリートダンスの踊り手は女性の比率が男性を上回りつつあり、K-POPのカバーダンスでは女性がほとんどを占めるというが、コンテンポラリーダンスすなわち創作の分野は今でも彼女たちだけらしい。しかしそれだけに、「女性」をテーマにしたグループの存在は特別な意味を持つことだろう。

『PhuYing』では「伝統舞踊、ヒップホップ、コンテンポラリーダンスという三つのスタイルを混ぜ合わせて、女性のエモーションを表現」したとヌートは説明する。若い女性たちの、生活の中の人間関係などをモチーフにしつつ、おしゃべりや日常動作、伝統舞踊、ブレイキン、コンタクトインプロといった多様な要素が自在にハイブリッドされた、振り幅の広い作品だ。幼い頃から伝統舞踊を踊ってきたヌートならではの、伝統文化に対する意識もはっきり表れている。とりわけ作品の最後に、ダンサーたちがそれぞれ華やかな伝統衣装「シン」を身にまとう場面は印象的だ。

しかしヌートによれば、この作品のテーマはあくまでもダンサー一人一人の「個」にあるという。「ラオスでは、商業的な舞台や、セレモニーなどでは、依然として女性には『美しさ』が求められるけれど、この作品では女性がそれぞれの自分らしさを表現している」。ヌートは「ラオスでは」というが、これは日本でも、そしておそらく世界中どこでも共感される問題意識に違いない。

以上かいつまんで見てきたが、郷土に対するアンビヴァレントな思いを描く『Bamboo Talk』、女性のジェンダーを扱う『PhuYing』ともに、ファンラオ・ダンスカンパニーの初来日公演では、普遍的なテーマが濃厚なローカリティとともに表現される。そしてストリートダンスがルーツにあるためか、二作品とも踊ることの快楽に満ちている点はぜひ特筆しておきたい。カカもヌートも、純粋な自作を海外で上演するのは今回が初めてだという。日本の観客へのメッセージを二人に求めると、「ラオスの伝統文化だけでなく、現代のポップカルチャーとミックスされた新しい文化をぜひ見てほしい」との答えが返ってきた。

武藤大祐:

ダンス批評家、群馬県立女子大学文学部准教授(舞踊学・美学)、

ファンラオ・ダンスカンパニー

2013年ラオスの首都ビエンチャンにて、ヌーナファ・ソイダラ、ウンラー・パーウドムによって結成されたダンスカンパニー。ラオスでは初の、伝統とコンテンポラリーの融合を図る実験的でクリエイティブなダンスカンパニーとして、ワークショップの開催、レッスンクラスの開講のほか、ショーケースの上演やフェスティバルの主催、海外ツアーなども行う。

ウンラー・パーウドム

振付家・ダンサー。14歳の時、ラオス南部のチャムパーサックからビエンチャンへ移住。2004年からラオバンファイ・アソシエーションのもとでヒップホップダンスを始める。アジアやフランスで数々の公演、バトルに参加した後、2013年ファンラオ・ダンスカンパニーを設立。

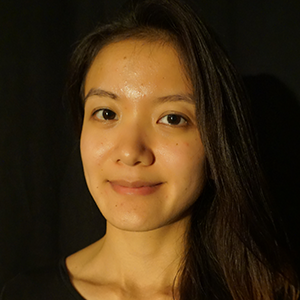

ヌーナファ・ソイダラ

振付家・ダンサー。ラオスの伝統舞踊を学び、2006年ウンラー・パーウドムを通じヒップホップダンスに、オレ・カムチャンラを通じコンテンポラリーダンスに触れる。2008年以後はフランス国内を巡りつつ、ベルギー、ルクセンブルク、マレーシアでも滞在制作を行う。2013年ファンラオ・ダンスカンパニーを設立。

トランスフィールド from アジア

ファンラオ・ダンスカンパニー “Bamboo Talk” “PhuYing”

| 振付 | ウンラー・パーウドム、ヌーナファ・ソイダラ |

|---|---|

| 日程 | 10/25 (Fri) 19:30 10/26 (Sat) 14:00 10/27 (Sun) 14:00 |

| 会場 | 東京芸術劇場シアターイースト |

人と都市から始まる舞台芸術祭 フェスティバル/トーキョー19

| 名称 | フェスティバル/トーキョー19 Festival/Tokyo 2019 |

|---|---|

| 会期 | 令和元年(2019年)10月5日(土)~11月10日(日)37日間 |

| 会場 | 東京芸術劇場、あうるすぽっと、シアターグリーンほか |

概要

フェスティバル/トーキョー(以下F/T)は、2009年の開始以来、東京・日本を代表する国際舞台芸術祭として、新しい価値を発信し、多様な人々の交流の場を生み出してきました。12回目となるF/T19では国内外のアーティストが結集し、F/Tでしか出会えない国際共同製作プログラムをはじめ、劇場やまちなかでの上演、若手アーティストと協働する事業、市民参加型の作品など、多彩なプロジェクトを展開していきます。

オープニング・プログラムでは新たな取り組みとして豊島区内の複数の商店街を起点とするパレードを実施予定の他、ポーランドの若手演出家マグダ・シュペフトによる新作を上演いたします。

2014年から開始した「アジアシリーズ」は、「トランスフィールド from アジア」として現在進行形のアジアの舞台芸術やアートを一カ国に限定せず紹介します。2年間にわたるプロジェクトのドキュントメント『Changes(チェンジズ)』はシーズン2を上映予定です。